| Filmklasse HBK beim Filmfest Braunschweig |

|

|

|

|

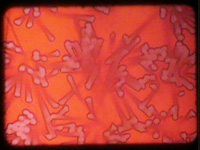

Das Rattern des Projektors ist schon fast Geschichte  Der alte Bauer-16mm-Projektor steht mitten im Saal. Als die Rolle zu laufen beginnt, hört man im Kino das vertraute Projektorrattern. So will es der Filmemacher. Nach zwei, drei Minuten setzt der Ton ein. Ich denke spontan an eine Kreissäge, nur dass das Schrille des Kreischens umgebogen ist ins eher Sonore. Dieser Ton bleibt, von leichten Schwankungen abgesehen, derselbe bis zum Ende des Films, noch 24 oder 25 Minuten lang: eine echte Mono-tonie! Demgegenüber das Bild: geradezu eine Farben-Explosion! Farbflecke, Farbsegmente, Kleckse, Schlieren, Kratzer, in- und übereinanderfließend, ständig changierend ins Rote oder ins Gelbe oder in was auch immer, mal dicht, mal porös, ein rhythmisches Geflacker, dessen Abfolge wie zufällig wirkt, und dennoch spürt man, ohne sie dingfest machen zu können, eine insgeheime Struktur, ein Prinzip, eine Logik der Reihung, offen für jede Menge von Assoziationen, die bei jedem Betrachter andere sein mögen. Mich erinnerte die eine Passage an Pantoffeltierchen, betrachtet durchs Mikroskop, oder eine andere an spitze Eisschollen à la Caspar David Friedrich. Allerdings verweigert sich der Film konsequent der Bezüge auf eine außer ihm befindliche Realität. Für mich ist er eine Reise in eine andere Welt, ein psychedelischer Trip. Abel Boukich hat für seinen Film Der Steinbruch (27 Min.) die Farben und Kratzer direkt auf das Filmmaterial aufgetragen und wohl auch chemisch bearbeitet, das erinnert zuweilen an ›Schmelzdahin‹. Beides: Ernsthaft und verspielt Im Gesamtprogramm des diesjährigen Jahresrückblicks der Filmklasse der HBK unter Leitung von Professor Michael Brynntrup (dem während des Braunschweiger Filmfestes ein Block mit eigenen Filmen gewidmet war), ist Abel Boukichs Diplomarbeit so etwas wie ein Solitär, nicht nur wegen seiner Länge und der Art der Darbietung: Denn während Boukich vermittelst Farbe und Montage eine ganz eigene Welt kreiert, bedienen sich die anderen Arbeiten der vorgefundenen realen Welt und inszenieren Partikel daraus in ihren eher kurzen Filmen auf höchst variable Weise. In diesem Sinne sind sie narrativ, erzählen etwas, auf eine freilich eher verschwiegene Art: Einen nacherzählbaren Plot gibt es nicht. Wichtig ist allein, was sich in ihnen ausdrückt. So grundverschieden sie sind, darin stimmen die zehn nun darzustellenden Beiträge mehr oder weniger ausgeprägt überein. Andere Übereinstimmungen sind eher äußerlich, wie das Fehlen von Dokumentarfilmen in diesem Jahr oder die diesmal oft verwendete Off-Stimme und die in etlichen Filmen vorherrschende Ironie und (positiv zu bewertende) Verspieltheit, was womöglich auf eine lockere Atmosphäre in der Filmklasse schließen lässt. Meike Redeker ähnelt mit ihrem Beitrag Mantraskulptur (6  Min.) mit ihrer Reduktion auf Farbmuster scheinbar noch am ehesten der Arbeit von Abel Boukich: Unterschiedliche farbliche Texturen, rhythmisch angeordnet, konstituieren diesen Film. Aber die Muster sind nicht genuin, sondern realen Dingen gewissermaßen abgelauscht. Min.) mit ihrer Reduktion auf Farbmuster scheinbar noch am ehesten der Arbeit von Abel Boukich: Unterschiedliche farbliche Texturen, rhythmisch angeordnet, konstituieren diesen Film. Aber die Muster sind nicht genuin, sondern realen Dingen gewissermaßen abgelauscht.Diese wurden so verändert, vergrößert, verfremdet, dass das, was man sieht, ein Eigenleben gewinnt. Die stoffliche Herkunft (eine Häkeldecke, Gestricktes?) ist nur noch erahnbar. Der stumme Film wirkte auf mich, so paradox es klingen mag, wie ein Musikstück. Ist dieses Porträt des portugiesischen Künstlers João Tratae in An Interview with João Tratae von Mira Amadea und Jaine Vasconcelos (6 Min.) ein Dokumentarfilm oder nicht? Da sitzt er in seinem schmucklosen Zimmer, ein Mann mit Hut und dunkler Sonnenbrille, dunklem Hemd und dunkler Hose und schwadroniert über seine Kunst. Was er alles macht: zeichnen, malen, bildhauern und ›auch ein bisschen abstrakte Kunst‹. Hauptsache, man bleibe sich treu, obwohl man sich hin und wieder verbiegen müsse. Er spricht englisch. Auf Englisch gleichzeitig die Untertitel, dabei spricht er doch ganz deutlich. Stimmt da was nicht? Außerdem sieht man nie eines seiner Werke. Spätestens, wenn er von seiner Ausstellung schwärmt, von den Besuchern, dass sie sich von seinen Gemälden ein Stück abbrechen können, um es zu essen, denn sie sind aus Schokolade, überhaupt sei seine Kunst dazu da, geschmeckt, gegessen, gerochen zu werden – spätestens da sollte der Groschen fallen. Wer es trotzdem nicht schnallt, wird im Nachspann dezent darauf hingewiesen, dass man es mit dem, was da so todernst vorgetragen wurde, mit fiction zu tun gehabt hat. Auch Lukas Hofmann will, so lässt sich vermuten, mit Ernst unernst sein. Nein, vielleicht eher: mit Unernst ernst genommen werden. Sein Bohemian X – Energy (7 Min.) ist ein Spiel mit etlichen Versatzstücken, jedenfalls auf der Tonebene, wo ein paar Leute, die sich kennen, miteinander brabbeln, zum Beispiel darüber sinnieren, wie man Energie evolutionieren kann, während gleichzeitig Musik im Hintergrund läuft, die man später selbst produziert, mit Geschrammel und Gesinge.  Das ist gekonnt und steigert sich zum Finale. Zur gleichen Zeit auf der Leinwand, ja, was denn da...? Mal hier ein Bildchen links oben, dann eines rechts, dann zwei nebeneinander, dann wieder eines links unten und so fort. Bewegte Bildchen. Unterschiedliche Formate. Mal in Korrespondenz mit dem Gesagten, mal einfach so (denkt man sich jedenfalls), und nicht immer ist ersichtlich, um was es sich handelt, doch schält sich zunehmend heraus: es sind Gesichter, Figuren, die Beteiligten. Wie beim Sound: Auch auf der Bildebene steigert sich die Intensität, tauchen die Bilder stakkato auf, vier, fünf, sechs überlagern sich zu Teilen, und zum Schluss sieht man jemanden Beifall klatschen und man stimmt, zumindest still, mit ein.

Fremd in einer fernen Welt Geteilte Leinwand. Streng gegliedert in rechts und links. Mal tauchen die Bilder gleichzeitig auf, oder abwechselnd mal das eine links, dann das andere rechts: Temple( of)Hope von Erik Pauhrizi (4 Min.). Formal asketisch die Konzeption, entsprechend ernst das Thema: Es geht um Fremdsein im Hiersein. Darauf deuten die wenigen Dialogsätze hin, die aus dem Off zu hören sind. Da heißt es einmal: ›Bitte, denk nicht wie ein Indonesier‹.  Auch das Zupfen eines Instruments, das, wenn die Töne reicher perlen, für ein Sitar gehalten werden könnte, betont das NichtvonHier. Hingegen sind die Bilder Gegenwart: Bilder vom leeren Flugplatz Tempelhof. Von den Betonpisten, dem Asphalt, dem Gras. Zu beiden Seiten der Leinwand oft dasselbe Motiv, aber aus unterschiedlicher Perspektive, meist bewegte Kamera (bewegtes Inneres?), Froschauge (Unsicherheit in der Wahrnehmung des Neuen?), triste Weite, viel Himmel, Sonnenuntergang, Wolken, Regen. Und immer wieder eine Frau, offenbar die Dialogpartnerin. Sie bleibt merkwürdig in Distanz, ist anwesend und abwesend zugleich, so als müsse der Filmende sich ihrer Gegenwart erst noch versichern. Auch das Zupfen eines Instruments, das, wenn die Töne reicher perlen, für ein Sitar gehalten werden könnte, betont das NichtvonHier. Hingegen sind die Bilder Gegenwart: Bilder vom leeren Flugplatz Tempelhof. Von den Betonpisten, dem Asphalt, dem Gras. Zu beiden Seiten der Leinwand oft dasselbe Motiv, aber aus unterschiedlicher Perspektive, meist bewegte Kamera (bewegtes Inneres?), Froschauge (Unsicherheit in der Wahrnehmung des Neuen?), triste Weite, viel Himmel, Sonnenuntergang, Wolken, Regen. Und immer wieder eine Frau, offenbar die Dialogpartnerin. Sie bleibt merkwürdig in Distanz, ist anwesend und abwesend zugleich, so als müsse der Filmende sich ihrer Gegenwart erst noch versichern.Viele Studenten der Filmklasse sind Ausländer, vornehmlich aus asiatischen Ländern. Kein Wunder, dass die Thematik des Fremdseins in etlichen Arbeiten zum Ausdruck kommt. Liebe Vergangenheit (8 Min.) von Rizki R. Utama beginnt mit einem Blick auf einen Tempel. Langsam fährt die Kamera zurück. Andere Motive tauchen auf: ein Krater, ein Berghang, an dem sich Kulturterrassen hochziehen. Immer diese langsame Bewegung des Zooms rückwärts. Dass es Fotografien sind, sieht man. Dass sie von Werbeplakaten oder einem Kalender stammen, offenbart sich erst, nachdem die Rückwärtsbewegung auch den Rahmen der Bilder erfasst hat: Heimat ist nur noch als Werbeprospekt gegenwärtig. Eine Stimme aus dem Off erinnert sich leise an das alltägliche Leben zuhause. Harter Schnitt: Die Leinwand bleibt weiß: Die Gegenwart ist (noch?) ohne Bilder. Die Stimme aus dem Off versucht, sich dieser Gegenwart zu versichern, indem sie, nun auf Deutsch, einzelne Worte spricht wie Kaffee, Bett, Park oder Plenum. Gleichzeitig erscheinen auf der Leinwand unten die Begriffe auf Englisch als Untertitel, allerdings rückwärts geschrieben: Ich assoziiere spontan (ob es so gewollt ist, weiß ich nicht) eine Ähnlichkeit mit der indonesischen Schrift.  Als Traum gestaltet Jie Jie Ng in Through the Doorways of Dream (5 Min.) das Fremdsein. Groß eine Türklinke. Eine Hand, die sie niederdrückt. Dann ein leerer Saal mit niedriger Decke und einer Reihe von Fenstern im Hintergrund, die aussehen wie die Perforation eines Filmstreifens. Dann ein Treppenhaus, dann Gesichter, die sich überlagern. Überhaupt wird mehrfach mit Doppelbelichtung gearbeitet. Traum eben. Als Traum gestaltet Jie Jie Ng in Through the Doorways of Dream (5 Min.) das Fremdsein. Groß eine Türklinke. Eine Hand, die sie niederdrückt. Dann ein leerer Saal mit niedriger Decke und einer Reihe von Fenstern im Hintergrund, die aussehen wie die Perforation eines Filmstreifens. Dann ein Treppenhaus, dann Gesichter, die sich überlagern. Überhaupt wird mehrfach mit Doppelbelichtung gearbeitet. Traum eben.Und auch hier eine Stimme aus dem Off, die versucht, sich ihrer selbst zu vergewissern. Aber im diesem Traum gestaltet sich nicht nur das Fremdsein, sondern gleichzeitig ein Aufgehobensein. Während das Draußen ängstigt, denn dort lauert das Chaos, bietet das eigene Zimmer, zumindest vorläufig, vorübergehend, so etwas wie Schutz. Der Film endet mit einer Sicht auf ein Fenster, vor dem sich ein Vorhang befindet, der das Draußen nur ganz schemenhaft durchlässt. Und auf der Fensterbank steht eine Tasse. Die Stimme sagt, sie fühle sich (geborgen) wie in einer Blase. Wer bin ich und was ist eine Null? Fühlt sich die Protagonistin in Mondschein von Martina Gromadzki (7 Min.) auch geborgen wie in einer Blase? Oder nicht vielmehr darin gefangen? Mir scheint: beides. Auch in diesem Film geht es um Selbstvergewisserung, Selbstbefragung: Wer bin ich? Bin ich mir nah, bin ich mir fremd? Was zunächst aussieht, als wäre es tatsächlich der Mond, erweist sich bei deutlicherer Beleuchtung als Scheibe, wenig später als goldumrandeter runder Spiegel, in dem das Bildnis einer Frau erscheint, die bewegungslos in die Kamera blickt. Die zoomt heran und wieder weg, dann erscheint wieder eine Frau, sie bewegt tänzelnd ihren Kopf, und der Arm einer anderen schiebt sich schräg von links unten nach rechts oben. Schließlich taucht die Frau von zu Anfang wieder im Spiegel auf. Kopfüber nun und schwarzweiß. Der Sound: ein allmählich anschwellender Beat. Man könnte die beiden letztgenannten Filme Poeme nennen. Nun wird’s burlesk. Nereïd von Cylixe (5 Min.). Wasser blubbert. ›Der Ozean ist der letzte unentdeckte Kontinent der Erde‹ heißt es aus dem Off. Doch die Schaumbläschen, die man sieht, man ahnt es, befinden sich in einer Badewanne. Eine Frau sitzt in dieser. Ein Brief wird durch den Schlitz einer Tür geschoben. Die Füße der Frau, die aus der Wanne gestiegen ist. Die Hände der Frau, die ein weißes Blatt vor die Kamera halten. Die Stimme der Frau, die Bruchstücke einer Behördenmitteilung liest: dass sie mit ihrem Sterben zu beginnen habe. Hände, die das Blatt zerknüllen.  ›Muss ich das wirklich? Nein.‹ Aus dem Blatt wird ein Papierschiffchen. Viele solcher Schiffchen und aus dem Off Möwengekreisch signalisieren, dass sie am Meer angekommen ist. Sie sitzt in ihrer Badewanne, mitten im Meer, ein Nebelhorn tutet, und nun sinkt sie auf den Meeresgrund, um sie herum ›nichts als Sand und Wasser‹. Und sie lebt. Denn eine Nereide stirbt nicht im Wasser. Das Wasser ist ihr Element. Irgendwo in den Rheinauen, wo die Blätter der Weiden silbrig glänzen, das Gewirr der Äste ein filigranes Netzwerk bildet, wo Enten und Schwan die Szenerie beleben, bewegt sich eine rot gekleidete Gestalt unter einem roten Schirm zwischen den Bäumen wie ein Spaziergänger schlendernd hin und her: La Rouge con Wert von Stefan Kalle Karl (7 Min.) Auch das ist burlesk, auf eine andere Art. ›Muss ich das wirklich? Nein.‹ Aus dem Blatt wird ein Papierschiffchen. Viele solcher Schiffchen und aus dem Off Möwengekreisch signalisieren, dass sie am Meer angekommen ist. Sie sitzt in ihrer Badewanne, mitten im Meer, ein Nebelhorn tutet, und nun sinkt sie auf den Meeresgrund, um sie herum ›nichts als Sand und Wasser‹. Und sie lebt. Denn eine Nereide stirbt nicht im Wasser. Das Wasser ist ihr Element. Irgendwo in den Rheinauen, wo die Blätter der Weiden silbrig glänzen, das Gewirr der Äste ein filigranes Netzwerk bildet, wo Enten und Schwan die Szenerie beleben, bewegt sich eine rot gekleidete Gestalt unter einem roten Schirm zwischen den Bäumen wie ein Spaziergänger schlendernd hin und her: La Rouge con Wert von Stefan Kalle Karl (7 Min.) Auch das ist burlesk, auf eine andere Art.Dieses leuchtende Rot im Gegensatz zum Grün der Landschaft. Und dass sich unter diesem Gewand ein Mann verbirgt, nicht eine Frau. Und dass es den Anschein hat, das Schlendern sei absichtslos und trotzdem ist es ein Locken. Und in der Tat, der Ersehnte, letztendlich eilt er, ebenfalls rot gekleidet, mit Bockssprüngen, ein Faun, ein Pan, auf den Wandelnden zu. ›Der Gegenwert der Null ist nichts. Die Null ist aber nicht nichts. Die Null ist etwas. Die Null ist die perfekte Symbiose von Etwasund Nichtssein‹. Solcher Art sind die Reflexionen des Enrico Viets: Die runde Null (8 Min.). Wie bebildert man das? Vielleicht überhaupt nicht oder mit was ganz anderem und das eher beiläufig (wörtlich: bei-läufig)? Erstens: Herr Viets wird in einem Prospekt aufgefordert, seine Chance zu ergreifen. Er löst Spielkarten Mondschein von Martina Gromadski ten ab, die man offenbar irgendwo aufkleben muss. Zweitens: Ein Schild. Aufschrift: Spielothek. Drittens: Jeder kennt diese Spielautomaten mit den Symbolen drauf, von denen drei von derselben Sorte einrasten müssen, damit man was gewinnt. Spiel mit diesen Symbolen, zusammengeführt zu unterschiedlichen Mustern, sehr nett anzuschauen. Viertens: Ein rundes Etwas, das an das rote Schlusslicht eines Autos erinnert, wird herangeholt und wieder nach hinten verkleinert, pulsiert oder bewegt sich irgendwo im Rahmen eines umgestülpten T. Was das alles mit der runden Null oder der Runde Null zu tun hat? Sich das zusammenzureimen, bleibt jedem selbst überlassen. Man spürt indes: Das ist gut, das ist stimmig, auch wenn unklar ist, weshalb. Solche Filme, bei denen ein Rest unauflösbar bleibt, sind keineswegs die schlechtesten... Willi Karow |

| Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 21. Dezember 2011 um 14:15 Uhr |